1958年、香川県生まれ。愛媛大学法文学部法学科を卒業し、地元電力会社に就職。人的資源管理に関心があり、海外電力調査会派遣時の調査テーマは「英国電気事業における組織と人の現状と方向」。帰国後、東洋思想を学びたくなり安岡正篤に傾倒。五十代で香川大学に出向しキャリア教育に携わる。PBL授業に関係したことからチームワーク教育の研究を始める。

2018年、会社を早期退職、香川大学教員(自然生命科学系准教授)に採用される。創造工学部において「チームワーキング演習」等の必修科目を中心に担当。2024年、大学を定年退職。著作活動と研究成果の社会実装に取り組む。放送大学大学院文化科学研究科博士後期課程修了。学術博士。

〈理念〉

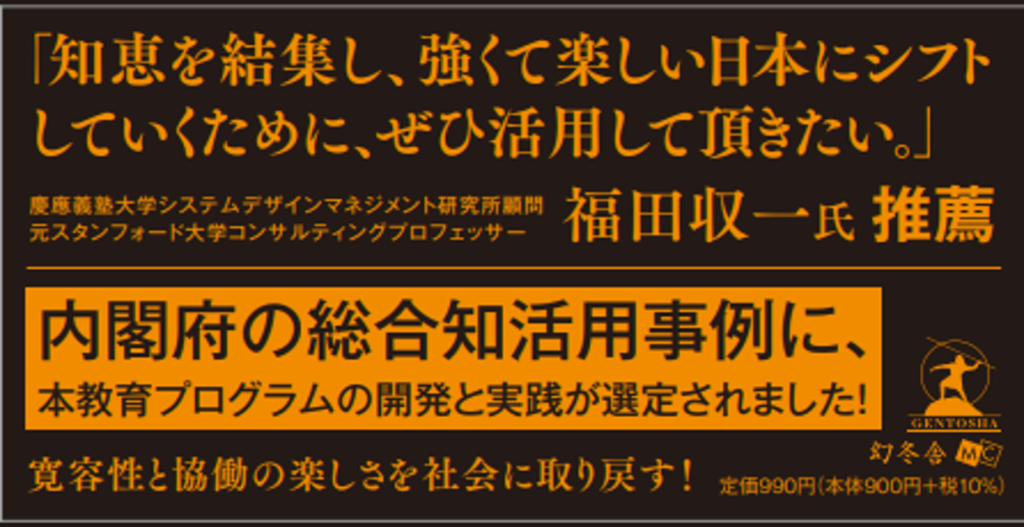

社会に寛容性と協働の楽しさを取り戻す。

〈活動目的〉

自己理解・他者理解・寛容性向上を促進する教育プログラムを提案し、理解者と連携することで社会実装を加速する。

〈活動方針〉

- 授業用に開発・実践してきた教育プログラム「個を生かすチームづくり」(MMI)を社会に提案する。

- MMIに関する書籍を出版し、教育プログラムの社会的認知を向上させる。

- MMIの概要を解説する公開講座を、主にオンラインで実施し、全国規模での賛同者との出会いの場にする。

- 教育サービスを通じてMMIの普及を図り、様々な分野での浸透を目指す。

- MMIの受講者からのフィードバックに基づいて、教育プログラムの継続的な改善を行う。

- これらの活動を通じて、日本における総合知の向上と、イノベーションおよびウェルビーイングの促進に貢献する。

(注)教育プログラムの略称は検討中のため、暫定的に「Building Teams that Make the Most of the Individual:MMI」としています。

〈活動内容〉

クリックすると関連ページに移ります

【主となる教育活動】

【従となる教育活動〈以下、教育サービス〉】

〈今月の名言〉

すべてを「失敗ありき」で設計せよ

◇

出所 Syed M. 『失敗の科学―失敗から学習する組織、学習できない組織』. 有枝春 訳. 東京: ディスカヴァー・トゥエンティワン; 2016. p. 321.

◇

「その年齢で失敗したら、取り返しはつかないよ」と言う人がいた。 しかし、失敗は年齢とは関係なく起きる。阿呆なところも「自分らしさ」の一部であり、なかなか変わるものではない。 また、失敗しなかったということは、挑戦しなかったということと同義になる場合もある。 だから、失敗しないことが常に最善とは限らないだろう。むしろ、確証バイアスに注意し、自身の失敗パターンを自覚したうえで、「失敗ありき」で設計しておくことができたなら――。 それは、己の愚かさを痛感し、そこから真摯に学んだという「学習成果」として捉えられると思う。 文責:杉本